VIVER NO LIMBO

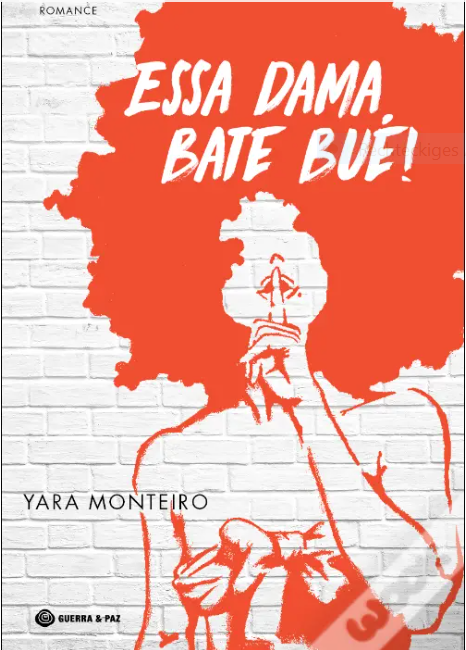

No seu romance de estreia, a autora luso-angolana Yara Nakahanda Monteiro mostra como o colonialismo ainda hoje molda a sua vida. Uma recensão muito pessoal.

“Morrido, reconstruído e ressuscitado. Depois a nova vida,” grita o curandeiro tradicional quando executa a komba. Esse é o nome da cerimónia fúnebre em Angola que ajudará os mortos a passar para o outro mundo. Durante vários dias, as pessoas choram juntas e dançam ao ritmo dos tambores. Sem uma komba, os mortos não podem deixar este mundo. Não há encerramento, não há paz. Sem uma komba, nada de novo pode surgir.

Quando os leitores do romance de estreia de Yara Nakahanda Monteiro chegam a esta passagem sobre o funeral, já acompanham Vitoria, a personagem principal de "Essa Dama Bate Bué", que cresceu em Portugal, durante vários meses em Angola. Ali, na antiga colónia portuguesa, nasceu Vitoria. É a primeira vez que ela regressa a Angola desde que era bebé.

Tal como a sua personagem principal, Yara Nakahanda Monteiro cresceu em Portugal, mas nasceu em Angola. E como também eu partilho esse percurso biográfico, não posso ler este romance sobre violência colonial e o seu rescaldo como qualquer outro.

O livro acaba de ser publicado em alemão pela Haymon-Verlag. Portugal deveria ter sido o foco da Feira do Livro de Leipzig, que foi cancelada devido à Corona. Para mim, a publicação deste livro não é, todavia, menos importante.

Quem é a heroína do romance de Monteiro? E o que tem a sua história a ver não só com o meu presente, mas com todos nós?

Vitoria está à procura da sua mãe Rosa, que ela nunca conheceu. Rosa juntou-se ao movimento de guerrilha anti-colonial em Angola quando era jovem, nos anos 60. Ela rejeitou veementemente até os seus próprios pais por razões políticas. Sua família era composta por brancos e negros há gerações e colaborava com o regime colonial português em Angola. Rosa regressou a casa dos pais apenas uma vez: para colocar a bebé Vitoria nos braços dos seus avós - e depois abandonar a sua própria filha.

No início da década de 1980 – Angola tinha-se recentemente tornado independente e descambado numa guerra civil desde o primeiro dia – temendo pelas suas vidas, os avós deixaram os seus bens e a sua casa para trás e emigraram com Vitória para Portugal. Precisamente para o país dos antigos colonos. Rosa permaneceu em Angola como soldado, para nunca mais ser ouvida.

Vinte anos depois, após o fim de uma guerra civil que durou 27 anos, Vitoria está de volta ao país dos seus antepassados e tenta juntar os fios soltos da sua biografia. Através da komba, Vitoria encontra uma espécie de redenção. Ela chora não só os mortos, mas também a sua própria infância. Desde as suas primeiras memórias, cresceu com a constante dor do abandono, com a sensação de não pertencer, com a dor de se sentir incompleta – demasiado escura em Portugal, demasiado clara em Angola.

Emoções antigas

Talvez porque conheço tão bem essa dor, a leitura do romance de Monteiro desencadeou em mim uma série de emoções que ainda estou a processar. Tal como Vitoria, também eu regressei a Angola como adulta para revisitar o lugar a que chamei "casa" pela primeira vez. E, tal como descrito no romance, fui constantemente recordado do meu estatuto de estrangeira. Rapidamente me envergonhei de abrir a boca porque o meu sotaque soa hoje tão europeu-português.

Mas tudo fora bastante diferente quando me mudei de Angola para Portugal aos 12 anos de idade. Nessa altura, os portugueses chamavam-me “preta” porque o meu sotaque soava tão africano. Em Angola, por outro lado, ainda hoje é comum chamar às pessoas com sotaque europeu-português “colono”, uma palavra pejorativa que nos coloca imediatamente na categoria de opressor.

Tal como Vitoria, tive a sensação de ser vista com desconfiança, por vezes até ressentimento, quando regressei a Angola. Perturbadoramente, ao ler o romance, apercebi-me de que eu própria tinha interiorizado este ressentimento. Quando me ouço falar português com o meu sotaque europeu, também eu penso primeiro: pareço uma colonialista.

Tal como Vitoria, sempre senti o peso da história da minha família sobre os meus ombros. Monteiro traduziu emoções antigas que estavam adormecidas em mim com tal precisão que eu quis entrar em contacto com ela, não só através deste livro, mas pessoalmente. Para saber mais sobre o que me pareceu uma experiência partilhada.

Por isso arranjei maneira de a encontrar no Zoom.

Enquanto falamos do seu romance, Yara Nakahanda Monteiro diz-me que agora se apercebe pela primeira vez nesta nossa troca que o seu romance como um todo poderia ser considerado uma espécie de komba. Antes de escrever, diz ela, sentiu-se "presa" - entre identidades, pátrias, histórias e memórias. Tal como Vitoria, Monteiro vem de uma família mista de portugueses e angolanos, cuja história remonta a gerações. Alguns dos seus parentes deixaram Angola, outros ficaram no país - como a mãe de Vitoria no romance. Monteiro diz-me que escolheu deliberadamente não mencionar os dois lados da guerra civil no seu romance. Ela queria que a guerra estivesse no centro, não a política.

Para mim, como alguém que cresceu neste conflito, rodeada por pessoas em uniforme militar e com opiniões políticas fixas sobre a guerra, o livro de Monteiro é uma libertação – pude ler sobre os efeitos da guerra para além das categorias limitadas que conheci quando era criança.

Em Portugal, Monteiro continua, ela sentiu-se como uma “eterna estrangeira”. Assim, voltou para Angola pouco depois do fim da guerra civil. E teve de compreender dolorosamente que não pertencia lá automaticamente só porque era o seu local de nascimento. "É um desafio estar num limbo", diz ela em conversa.

Monteiro mudou-se temporariamente para o Brasil – um país que, como nenhum outro, fundiu as culturas de Angola e Portugal através da sua própria história brutal de escravatura. Aí, finalmente, conseguiu conformar-se com a sua biografia migrante, a sua história negra, e processar o passado. E foi lá, no Brasil, que ela também começou a escrever "Essa Dama Bate Bué".

Tal como a autora e a sua protagonista Vitória, eu nasci na cidade de Huambo, no interior de Angola, apenas cinco anos após a independência e no meio de uma guerra civil. Sou filha de pais brancos que rejeitaram o seu passado colonial e apoiaram o movimento de independência. Mas também sou descendente de várias gerações de colonos portugueses que passaram toda a sua vida em Angola antes de serem expulsos com a independência. Mais de uma década depois, no início dos anos 90, a guerra civil forçou os meus pais a deixar Angola, a nação que tinham lutado tão arduamente para construir. Então mudaram-se para Portugal – "de volta", como as pessoas em Portugal gostavam de dizer, como se fosse um regresso a casa há muito esperado.

De repente, já não me foi permitido chamar-me orgulhosamente angolana, mas tive de me reinventar como portuguesa. Esse processo está longe de ter terminado para mim. E está cheio de vergonha. É por isso que as questões deste romance são as minhas.

Uma história fraturada

Como se pode carregar a culpa do colonialismo e a dor de três gerações sucessivas que perderam a sua casa? Como suportar a forte sensação de vulnerabilidade que vem de uma infância no meio da guerra? Como superar a vergonha de ter "a cor de pele errada" ou de falar com "o sotaque errado" - uma vergonha que senti na minha juventude em Angola e Portugal, respetivamente? Como escapar ao estado permanente de limbo de que Yara Nakahanda Monteiro também fala?

Monteiro encontrou o seu outlet ao escrever "Essa Dama Bate Bué". A autora mergulhou nos arquivos da sua família: Fotos, cartas, até panfletos políticos anticoloniais que tinham guardado, combinados com as memórias pessoais da sua avó sobre Angola. "Tive de escavar a minha história, digerir a minha história", diz ela na nossa conversa. Na sua busca, conta ela, descobriu também a sua trisavó Nakahanda, que tinha sido escravizada e cujo nome ela então adotou.

Talvez deva salientar aqui a grande proeza que é esse processo de digerir a história que a autora realizou no seu livro. A família de Monteiro, tal como a minha, está cheia de contradições. Eram angolanos, mas também faziam parte do regime colonial. Quando a violência eclodiu, eles não tiveram outra escolha senão deixar a sua terra natal. Em Portugal, as pessoas que no final da década de 70 fugiram das colónias recentemente independentes de Moçambique e Angola e dos conflitos civis que iniciaram de imediato, eram chamados de "retornados". Um termo que Monteiro não apoia: "Eram refugiados de guerra", esclarece ela.

Existe uma clara falta de palavras adequadas para descrever conflitos históricos extremamente complicados como estes. Destruíram famílias e dividiram comunidades – nem todas as pessoas angolanas resistiram ao colonialismo. A incapacidade de colocar a história em palavras criou uma rutura na memória nacional em Portugal, bem como em Angola.

Que verdade?

O desafio, então, é falar sobre a guerra colonial sem criar narrativas simples de certo e errado, oprimidos e opressores, negro e branco. Muitos dos que se encontravam no meio são simplesmente apagados da narrativa.

O mesmo se aplica à Guerra Civil. Quando eu estava a crescer em Angola, não se podia falar de uma parte do país sem retratar o povo de lá como monstros. Hoje, quando encontro alguém de Angola que pertence ao outro lado, penso imediatamente: "inimigo". A guerra obriga-nos a escolher lados e a simplificar realidades sociais e históricas complexas. Desumanizamos automaticamente os outros. Ou como diz a velha angolana Juliana, uma das personagens principais do romance: A guerra faz de todos nós monstros.

O que acontece é que a memória familiar não é apenas de quem a viveu. Quem nasce a seguir, carrega a biografia de quem chegou primeiro. Eu existo naquele passado, e a memória pertence-me.

“Essa Dama Bate

Bué”, brilhantemente traduzido para Alemão por Michael Kegler, aborda o peso da

memória através da viagem de uma heroína de regresso às suas raízes – mesmo se

essas raízes nunca sejam fundadas num só solo.

Vitoria, a heroína de Monteiro, é marcada pelo não-dualismo. Ela é ao mesmo tempo negra e branca, angolana e portuguesa. Estava prestes a casar com um homem em Portugal, mas na realidade teve um caso de amor profundo com a sua irmã. Até os seus olhos se recusam a permanecer simétricos e movem-se em direções opostas. No entanto, ela anseia por uma narrativa simples que reúna todos os fios da sua complicada história familiar.

Quando Vitoria se desfaz em lágrimas de frustração e acusa Juliana, uma espécie de guia espiritual, de não lhe dizer a verdade, a velha mulher responde:

“Qual delas meu amor? A da tua mãe, a minha, a da tua família, a que querias ouvir (…) Qual delas?”

“Essa Dama Bate

Bué” representa uma nova geração de escritores de Portugal, Angola e o vasto

lugar entre estes que desafiam noções binárias de identidade e pertença. A sua

perspetiva é essencial para ajudar comunidades inteiras a curar as feridas do

passado. Para que uma nova vida possa emergir.

Epílogo

Após a minha entrevista com Yara Nakahanda Monteiro, enquanto tomava notas para este texto, irrompi subitamente em lágrimas. Não tinha um nome imediato para a minha dor, mas compreendi que este era um momento necessário no longo processo de cura que me esperava. Como professora de literatura, escrevi muitos ensaios académicos sobre experiências pós-coloniais – e no entanto sempre senti que a minha escrita era terrivelmente inadequada para transmitir aos leitores como de facto me sentia estando permanentemente no meio, entre categorias.

“Essa Dama Bate Bué” não tenta explicar, categorizar ou tirar conclusões definitivas. Monteiro convida-nos a habitar com a protagonista na zona intermédia e confusa e a aceitarmos contradições. Quantos de nós podem realmente afirmar ter uma história familiar bem ordenada, uma biografia linear ou mesmo um sentido unificado de pertença?

Este romance convida-nos a reconhecer que o caminho para uma vida coletiva verdadeiramente compassiva não reside na perpetuação de categorias únicas e rígidas. Mas na diversidade da experiência.