© Ângela Ferreira

Ângela Ferreira

"Existe um debate, mas ainda algo muito hesitante. Cabe-nos a nós ser mais ativos."

ENTREVISTA: Marta LanÇA

Que espaço em Lisboa a interpela mais na relação com a colonialidade e presença africana?

Falo da minha memória construída no tempo. A minha investigação sobre os lugares habitados por africanos ao longo dos tempos depende dos diferentes projetos que fui tendo. O espaço lisboeta que mais me marcou terá sido a rua do Poço dos Negros. Finalmente trabalhei sobre ele quando a Susana Pomba me convidou para fazer um projeto performativo, integrado no seu programa Old School em 2016. A ideia de performance por si só não me agradava por aí além, mas como era na rua das Gaivotas, precisamente na zona do Poço dos Negros, aceitei participar nesse programa e soube logo o que ia fazer.

Na altura fiz investigação sobre a zona e do que apurei é que, na verdade, a nomenclatura Poço dos Negros é no mínimo ambígua. Ou por razões concretas ou de apagamento. A resposta imediata é que se diz ter existido uma vala comum onde se enterravam os africanos, do século XVI ao XVIII. Lisboa na altura não extravasava o Bairro Alto, Alfama, Castelo, e a zona ribeirinha. Ali teria sido um espaço de lixeira, onde se depositavam os corpos dos africanos, muitos escravizados. Esta é a versão mais macabra e na qual acredito. As minhas investigações para projetos não têm de ser substanciadas, porque não estou a escrever uma tese, quando fiz o doutoramento tinha de validar bem. A outra versão, a do apagamento, diz que se chama assim porque supostamente existiam dois conventos, um mais na zona do Poço dos Negros, outro onde hoje chamamos São Bento; um teria monges de batinas brancas, e outro monges de batinas negras (o do Poço dos Negros). É a localização de Lisboa que mais me puxa sempre para atuar do ponto de vista da história da africanidade em Lisboa.

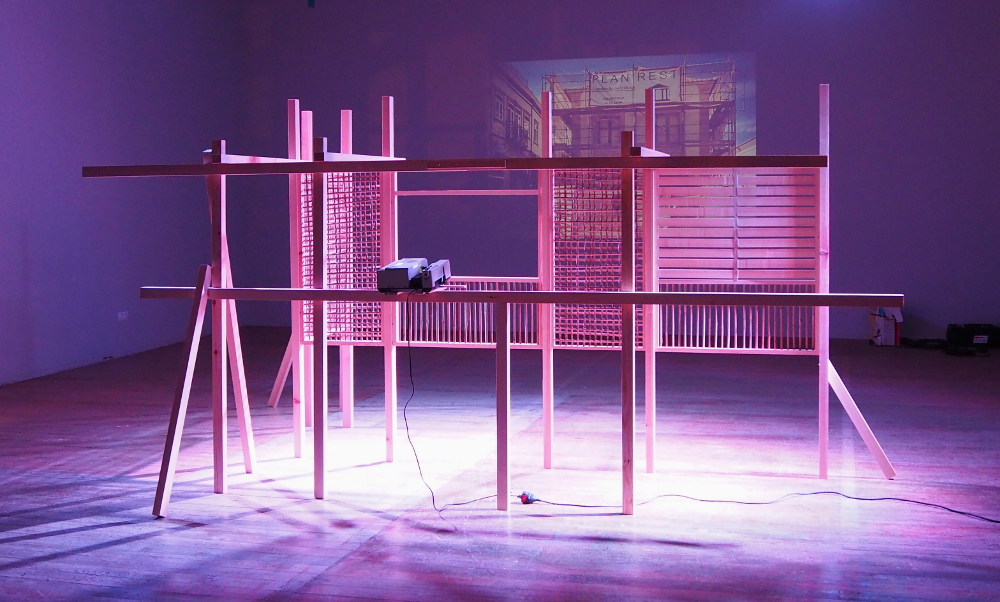

A obra intitula-se Pau a Pique. É a primeira obra em que deixo de referenciar a arquitetura em cimento, e arquitetura modernista, e passo a referenciar uma forma de construção mais informal à qual, em África, se chama pau a pique. Começa com uma canção do Jorge Ben Jorge, Zumbi, pela qual me apaixonei há anos. Conta a historia do Zumbi dos Palmares, dos quilombos e da relação dos portugueses com os africanos que eram levados para o Brasil enquanto escravos. Zumbi era um homem carismático com poderes incríveis, que por vezes aterrorizavam os portugueses. Como homenagem a essa canção do Jorge Ben Jor, fiz uma escultura, projectei um slide do Mercado dos Escravos em Lagos, Algarve, e convidei a Selma Uamusse para cantar a canção Zumbi em performance na escultura.

E outras singularidades desses vestígios?

É intrigante o facto de ter havido fontes em Lisboa utilizadas por africanos e outras não, como um apartheid no providenciar da água, que é bíblico. Acho muito interessante nos dias de hoje quando estamos a falar das secas e das alterações climáticas do mundo global.

Em toda a zona ao longo do rio, um dos espaços mais convidativos é o maldito Monumento aos Combatentes do Ultramar, perto da Torre de Belém. Quando em 1993 vim viver para Lisboa, fiquei horrorizada, porque o Memorial não era dirigido a todos os que morreram no “Ultramar”. Numa história pós 25 de abril, isto não faz sentido. Acho que nunca vai ser possível ser intervencionado.

Como elaborou conceptualmente a peça Kanimambo , em 1998, de homenagem aos trabalhadores que construíram a Expo?

Esta foi a minha primeira obra pública em Portugal, se calhar até em geral. Foi muito interessante no meu percurso, porque o convite veio em 1997 quando em Portugal andava tudo muito azafamado a pensar a Expo 98. Do ponto de vista de artista, era uma boa surpresa porque me inseriu num grupo de artistas na verdade muito convencionais, nenhum dele muito politizado, mas reconhecidos no panorama da arte da altura. Mas o convite desde logo me colocava uma série de problemas porque o tema da Expo 98 eram os Descobrimentos. Os anos 90 foram quase ausentes em termos de auto-reflexibilidade e, se ainda há pouco tivemos de repudiar uma proposta inacreditável de mais um Museu dos Descobrimentos, na altura esta narrativa dos Descobrimentos era vista com bastante orgulho por todos em Portugal. A minha primeira reação foi recusar o convite e passar. Depois acabei por aceitar, pois não faz parte de uma aprendizagem da minha atitude política que perdura até hoje, tampouco da minha forma de lutar, recusar ir à luta. Nem faz parte da minha forma de estar, apagar situações ou cancelar vozes de outrem, sempre tive uma abordagem muito mais de ação, de ir ao contexto crítico e actuar por aí.

Foi assim que aceitei o convite. Para uma escultora como eu, que gosta de obras e de trabalhar cimento, e que estava envolvida em trabalhar, criticamente claro, referências minimalistas, de esculturas de cimento de Donald Judd dos EUA e afins, a ideia da obra da Expo 98 era incrível. Aquilo era um estaleiro gigantesco de quilómetros, um lamaçal imenso, com dezenas de estruturas, muito variadas, a serem construídas ao mesmo tempo. E com um enorme número de trabalhadores. Por um lado, era intrigante como escultora. Por outro, nessas obras trabalhavam as pessoas do meu continente, senegaleses, ganaenses, guineenses, moçambicanos, angolanos, cabo-verdianos. Havia um work force enorme nessa pequena África.

Estes foram os dois factores que realmente me fascinaram e que usei como tema para o meu trabalho. A ideia de a obra - no sentido de construção urbana, os prédios, as estrutura, as torres, as pontes - ser uma obra de arte. E a presença de um mundo africano, na altura, parecia uma inversão estranha de situações. Portugal tinha ido para África explorar outros povos, colonizara e, de repente, estes outros povos vinham trabalhar para cá, davam o corpo ao manifesto para construir uma celebração que era uma grande epopeia quinhentista dos Descobrimentos que deu azo ao que todos sabemos, à escravatura, ao colonialismo… É daí que nasce a minha obra. Documentei detalhes do que estava em curso e não tive dúvidas em fazer um espaço público para ser utilizado por crianças. Nunca convivi bem com a ideia de que a escultura pública tem de ser um objecto estético, que tenho de forçar a minha estética sobre outras pessoas. Aliás, isso vê-se noutras obras que fiz a seguir, a

Rega

de Vila Nova da Barquinha ou a obra

Sesriem/poço das seis correias

, com Alberto Carneiro, no Norte. São tudo obras escultóricas, mas interativas e brinquedos para as crianças usarem.

É este o espaço público que defende?

Sim, prefiro espaços urbanos menos impositivos do que as intervenções estéticas e formais que mais normalmente acontecem, onde os escultores são convidados a decorar os espaços. Sempre achei que era indecente forçar alguém que teria de passar por esse espaço todos os dias, porque lá mora, ou tem de apanhar um comboio ou um autocarro, ser forçado a experimentar uma opinião estética minha. Isso é perfeitamente normal e aceitável numa galeria de arte contemporânea, onde há um contrato, o visitante entra e sabe que vai ver arte contemporânea, enquanto na rua esse contrato não existe, tenho pudor disso. Optei logo de início por fazer algo dirigido a crianças.

E como descreve a obra?

É composta por duas mesas copiadas dos trabalhadores. As primeiras coisas que os trabalhadores constroem num estaleiro são as mesas das refeições. Então a obra tem literalmente um andaime feito de material de andaimes que é um escorrega para crianças brincarem, depois uma plataforma de cimento, qual escultura minimalista, que é automaticamente regada, tal como o cimento em obras é regado. Serve enquanto fonte para as crianças brincarem no verão com uma mangueira e se molharem. Por fim, a obra é sobre o agradecimento a esses trabalhadores que vieram para cá construir aquele “monstro” de empreendimento e que mereciam ser reconhecidos. Assim, ganha o nome de

Kanimambo

, que quer dizer “obrigado” em Xichangana, e a palavra aparece escrita na calçada. É uma forma permanente de inserir a ideia do agradecimento no pavimento pisado pelas pessoas.

Vejo com orgulho que nas homenagens feitas através do espaço público, cada vez mais a CML investe em frases e intervenções no chão no passeio de Lisboa. Por exemplo, na casa onde Hannah Arendt viveu em Lisboa enquanto refugiada a caminho do EUA, em 1941, quando escreveu o seu famoso texto sobre como a Europa tratava os seus imigrantes, “Nós, os Refugiados” há uma pedra muito modesta no chão que diz “aqui viveu Hannah Arendt e escreveu…” Igualmente onde ficava a Rádio Renascença, no Chiado, e agora é um hotel, há uma inscrição muito discreta no chão a falar do importante papel da Rádio Renascença no decorrer da Revolução, ao largar a senha que deu início aos trabalhos militares que nos trouxeram o 25 de abril.

Que debate suscitou a intervenção

Kanimambo

?

Na altura não houve rigorosamente nenhum debate público sobre a obra e os conceitos políticos e a implicação do título e das razões para tal título. Nos anos 90, assistíamos a uma apatia total em relação aos discursos que hoje estão mais dispersos na nossa comunidade. O mundo da arte contemporânea não tinha ferramentas para lidar com esses assuntos, nem sei mesmo se as pessoas que operavam estavam interessadas, a pensar nisso. A verdade é que nos anos 90 habituei-me a trabalhar muito isolada. Raramente esperava repercussão do meu trabalho. Considerava que não se interessavam muito pelo meu trabalho. Só nos anos 2000, quando o debate começa a ter alguma repercussão na nossa comunidade, houve reconhecimento. E só mesmo com o Maison Tropicale tive oportunidade de me afirmar e de fazer parte de um discurso internacional e muito necessário do ponto de vista nacional.

Maison TropicalE

Como vê a discussão pública, contributos e práticas no sentido de uma cidade mais igualitária, onde os seus habitantes se sintam representados, enquanto processo ongoing ?

É preciso começar por dizer que, humildemente, só posso falar por Lisboa. Porque não passo tanto tempo em outras cidades portuguesas, e imagino que cada uma avança a velocidades diferentes. A ideia de uma cidade como Lisboa, com o seu passado colonial, e a discussão pública em torno de a cidade se tornar mais igualitária, já saiu para a rua, tem um primeiro momento e presença. Existem sinais, designadamente o

Memorial de Homenagem às Pessoas Escravizadas, a escultura pública que o Kiluanji Kia Henda está a desenvolver para o Campo das Cebolas, que tenta redimir um espaço de memória para a história da escravidão e do papel de Portugal nesse episódio horrendo da história global. Também houve um interessante debate contrariando a proposta da Câmara para um Museu dos Descobrimentos. Foi surpreendente o facto de a sociedade civil unir-se em petições e conseguir eliminar ou, pelo menos atrasar, essa ideia.

Todavia, são movimentos e momentos muito esporádicos que para mim ainda não representam um grande progresso em termos de tornar Lisboa uma cidade mais igualitária. Há momentos de retrocesso, como vimos no debate em torno da estátua do padre António Vieira. Foi embaraçoso e vergonhoso, e mostrou bem que existe um discurso de direita muito vivo e com coragem para vir para rua e mostrar o seu ponto de vista. Sem falar do recente assassinato na via pública, em Moscavide, do ator Bruno Candé. A meu ver não foi feito o suficiente para mudar e condicionar o comportamento das pessoas para entenderem que isso não pode acontecer. Resumindo, há um pequeno debate, mas ainda é uma tentativa, algo muito hesitante. Cabe-nos a nós ser mais ativos.

As abordagens artísticas em geral são um veículo para pensar e atuar nessa "descolonização das cidades"?

Não sei se as práticas artísticas, como a minha e de outros que abarcam uma postura decolonial, têm grande influência nos decisores sobre as cidade, não sei até que ponto somos ouvidos ou levados a sério para influenciar os nossos decisores. Há detalhes, claro, como a Galeria da Índia onde se tem feito programas interessantes no debate. Recordo que nos anos 90 já havia o António Pinto Ribeiro, bem versado num discurso pós-colonial e durante muito tempo teve um programa inovador. Creio que as reverberações e influências na altura ainda foram ténues.

Messy Colonialism, Wild Decolonization I 2015 I Ângela Ferreira (cortesia da artista)

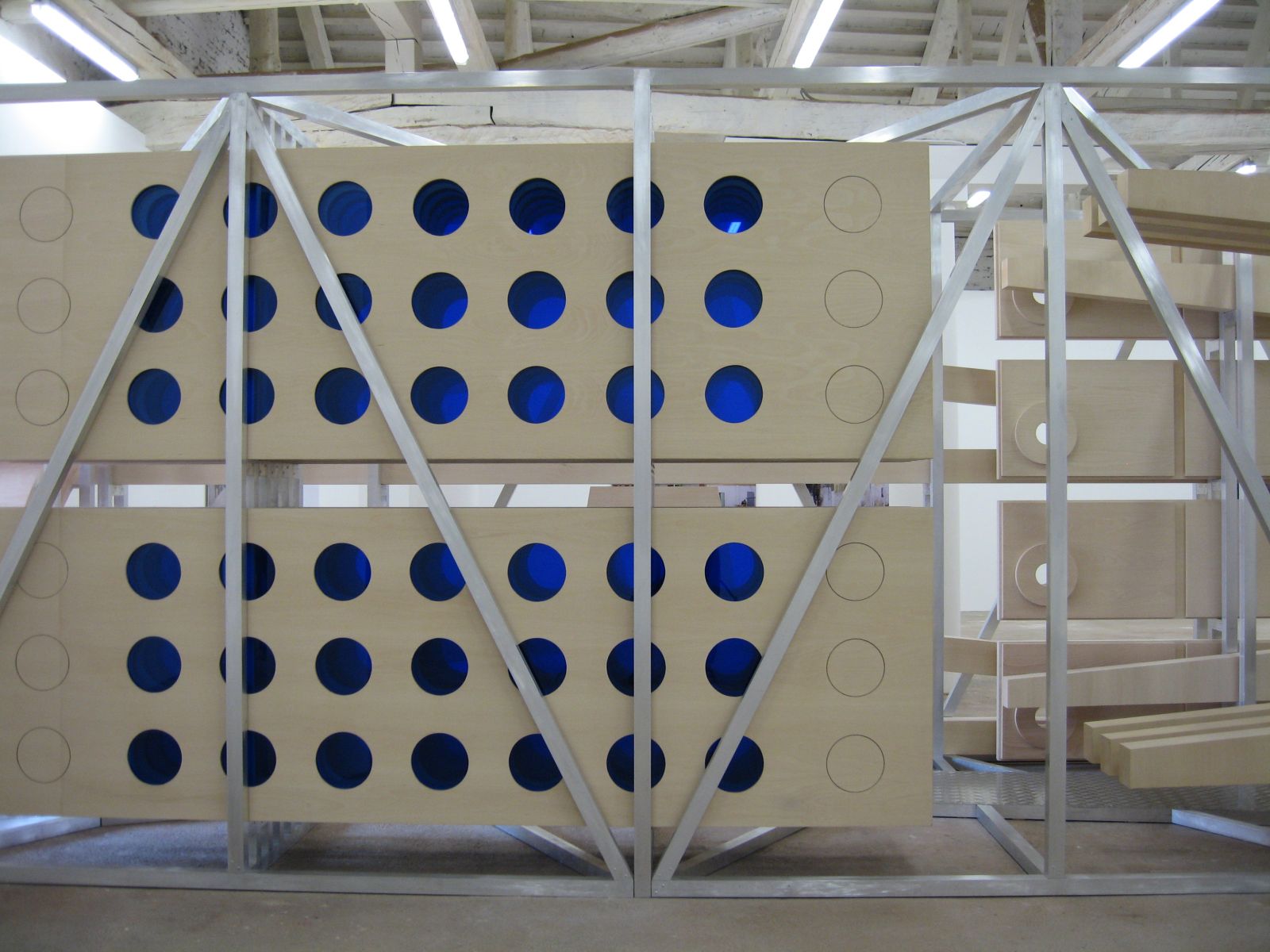

Súplica (homenagem a Noémia de Sousa), 2018

A estrutura de metal minimalista construída para servir de palco à leitura dos seus poemas aprisiona o pedestal da estátua de D. Carlos, fazendo com que possamos experimentar uma extensão do pedestal escultórico e permitindo que a voz e as palavras desta mulher Moçambicana - Noémia de Sousa - sejam ditas da mesma altura que a própria estátua, contrariando assim a presença da figura do símbolo do poder colonial.“

A Tendency to Forget, 2015